[유진투자증권=이유진 연구원] 중국은 지난 20년 동안 사하라 이남 아프리카의 최대 무역 파트너로 부상했다. 해당 지역의 금속, 광물, 에너지 수출의 3/5가 중국으로 가고 있다. 중국의 WTO 가입과 더불어 아프리카와 FOCAC(중국-아프리카 협력 포럼) 창설 후 중국-아프리카 간 협력 관계가 강화되어 왔다. 특히 중국은 아프리카 국가들에 자금 조달(무상원조, 경제협력, 부채/차관 등)도 했다. ◆ ″중국은 아프리카와 경제적 유대 관계를 구축해 옴″ 사하라 이남 아프리카의 전체 부채에서 중국이 차지하는 비중은 2005년 이전 2% 미만에서 2021년에 17%로 증가했다(IMF, 2023). 이를 부채의 덫 외교(debt-trap diplomacy)라고 부르기도 한다. 미국과의 패권 다툼 및 상대적으로 적은 천연자원 부존량 때문에 중국은 아프리카의 천연 자원에 접근하기 위해 FOCAC와 일대일로 정책을 통해 아프리카에 접근하고 있다. 중국은 아프리카 천연자원 보유 국가에 집중하여 인프라 건설을 하고 있고(지부티 해군기지, 에티오피아 철도, 케냐 철도, 탄자니아 가스관, 가나 가스/원유 생산시설 등) 이 과정에서 안보를 명분으로 군사 파견까지 하고 있다. ◆

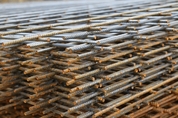

[유진투자증권=이유진 연구원] 코로나 이후 각국의 부양책으로 철강 수요가 급증했으나 2023년에는 중국의 경기 부진과 높은 금리로 인해 철강 수요는 급격히 둔화됐다. 중국이 하반기 경기 방어를 위해 실시했던 다양한 부동산 정책에도 불구하고 중국의 부동산 투자는 아직 회복되고 있지 않다. 도시화의 상당한 진전으로 인해 중국의 공실률이 높기 때문이다. ◆ ″세계공장 중국의 부진=철강금속 섹터의 부진″ 중국 철강 수요 자체도 포화되었을 것이라고 판단한다. 이처럼 중국 부동산 회복은 과거에 비해 더디고 완만할 것이라 2024년 중국의 수요와 공급은 소폭의 회복 혹은 보합이 예상된다. 그러나 2024년 중국 외 지역의 수요는 상승 여력이 높고, 재고 사이클의 바닥이 다가왔다는 점은 긍정적이다. 경제 성장이 기대되는 동남아와 철강 수요의 반등이 기대되는 유럽에 수출할 수 있는 업체에 긍정적 흐름이 기대된다. 중국은 부동산 하강기(2015년)에 철강 구조 조정을 시작했었고 이는 이후 한국의 수입량 감소, 내수 판매량 비중 확대로 이어져 긍정적이었다. 현재 중국은 환경 규제를 하고 있어 2025 년까지는 중국의 철강 공급은 늘어나기 어렵다. 한편 변화하고 있는 환경에 주목

[유진투자증권=이유진 연구원] US Steel(유나이티드 스테이츠 스틸)의 역사는 지난 1901년 J.P Morgan(J.P.모건체이스앤드컴퍼니)이 소유하던 Federal Steel Company(페더럴스 틸 컴퍼니)가 Carnegie Steel(카네기스틸) 등 9개사를 인수/통합하며 설립된 미국 철강 회사다. 당시 US Steel은 자본금이 14억 달러로 세계 최초 10억 달러 이상의 자본금을 가진 기업이었으며 미국 철강 생산능력의 65%를 차지했다. ◆″경기침체 위기를 사업 다각화로 돌파″ 그러나 1929년 대공황, 전쟁 특수의 종료, 비용 증가 등의 문제로 인해 철강산업의 주도권이 미국에서 일본으로 넘어가면서 USS 또한 쇠퇴했다. 20세기 말 아시아 외환위기로 대규모 수입재 유입, 2001년 닷컴 버블 붕괴로 인한 경기 침체 등으로도 큰 타격을 받았다. US 스틸은 이에 대응하기 위해 사업 다각화를 위해 인수했던 Marathon Oil(마라톤 오일)을 다시 2002년 Spin-off(회사 분할)하고, 페어필드(Fairfield) 제철소의 고로와 제강 설비 폐쇄, 게리(Gary) 제철소 및 그래닛시티(Granite city) 코크스 공장 폐쇄 등 뼈를

[유진투자증권=이유진 연구원] IEA(국제에너지기구)는 지난 7월에 발간한 석탄 보고서를 통해 전세계 석탄 소비는 2022년 사상 최고치를 기록한 83억톤이었고 2023년에도 그 수준과 비슷한 84억톤(+0.4% 전년대비)일 것이라고 전망했다. 미국, 유럽은 구조적인 석탄 발전 비중의 감소와 가스 가격의 약세로 인해 석탄 소비량이 감소할 것이라 보았으나 전 세계의 석탄 소비량의 70% 이상을 차지하는 중국과 인도에서의 산업, 전력용 수요가 증가하는 것이 세계 석탄 수요 증가의 가장 큰 요인으로 판단했다. ◆IEA, 석탄 보고서 발간 실제로 중국의 상반기(1~6월) 석탄 수입량은 2억2000톤으로 전년 대비 +93% 증가했으며, 석탄 생산량은 15억7000톤으로 전년 대비 +4.5% 증가한 모습을 보였다. 중국은 오는 2060년 이전에 탄소 중립을 달성할 것이라고 선언했음에도 2022년에는 90.7GW, 2023년에는 20.5GW의 신규 석탄 발전소를 승인했다. 가장 근본적인 이유는 경제적인 이유다. 중국은 신재생에너지 발전원이 증가하고 있음(2025년까지 풍력 및 태양광 설치 목표 1200GW)에도 불구하고 지역 간 송배전망이 원활히 작동하지 않고 있다. ◆