[NH투자증권=한승현 연구원] 2021년 이후 글로벌 헬스케어 지수는 금리 인상에 따라 전체 시장 대비 언더퍼폼을 지속해왔다.

[NH투자증권=한승현 연구원] 2021년 이후 글로벌 헬스케어 지수는 금리 인상에 따라 전체 시장 대비 언더퍼폼을 지속해왔다.

다만 올해 7~8월 전체 시장 조정에도 불구하고 글로벌 헬스케어 지수는 금리 인하 기대감 덕분에 시장 대비 견조한 성장세를 보여주고 있다.

경기 침체 우려 부각 시, 대형주 주가 견조세 부적으로 대형주 중심의 S&P500 헬스케어, NBI지수와 바이오텍 EFF인 XBI의 연중YTD 수익률은 약 10% 초중반으로 유사한 수준이다.

다만 7~8월 시장 조정 당시 S&P500 헬스케어 및 NBI는 경기 침체 방어주 성격 부각되며 대형 헬스케어 지수가 XBI 대비 견조하게 유지된 점에 주목하는데 향후 금리 인하와 더불어 글로벌 매크로상황에 따라 글로벌 헬스케어 대형주 및 바이오텍 지수의 방향성이 결정될 것이다.

◆ ″뷰티 디바이스는 이제 피어나는 시장″

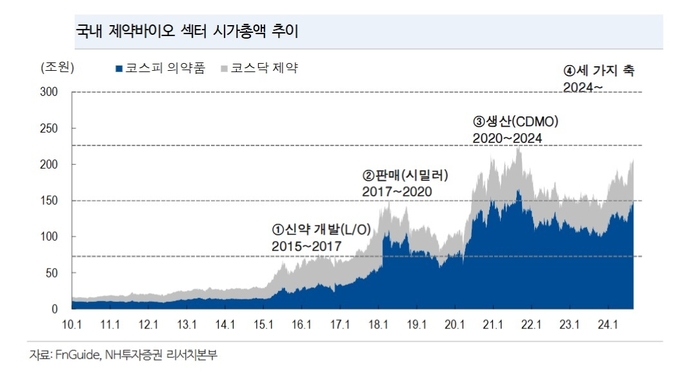

의약품 밸류체인은 크게 개발, 생산, 판매 세 가지 축으로 구분이 가능하다. 국내 제약바이오 섹터는 신약개발(2015~2017년), 판매(2017~2020년), 생산(2020~2024년) 중심으로 한 단계씩 발전해 왔다.

구체적으로 지난 2015년 한미약품[128940] 주도로 사노피, 얀센, 제넨텍에 신약 기술 수출을 연이어 성공, 국내 바이오텍(신라젠, 헬릭스미스 등) 첫 번째 전성기를 이끌었다.

그리고 셀트리온[068270]이 바이오시밀러로 국내 제약사로는 처음으로 해외에서 대형 매출을 발생시키며 판매 측면에서 한 단계 레벨업에 성공했다.

마지막으로 생산 측면에서 삼성바이오로직스[207940]가 코로나19 수혜를 받으며 국내 위탁개발생산(CDMO)의 글로벌 존재감을 키워왔다.

그리고 각 단계에서 국내 제약바이오 섹터(코스피 의약품+코스닥 제약) 피크 시가총액은 각각 75조원, 150조원, 225조원으로 꾸준히 레벨업되어 왔다. 과거 추세 고려 시, 다음 성장 구간에서는 중장기 약 300조원까지의 성장을 기대한다.

그리고 국내 제약바이오는 올해 하반기부터 금리 인하에 더해 신규 모멘텀으로 새로운 국면에 진입 중으로 판단한다. 이번 성장 구간에서는 세 가지 축(개발, 생산, 판매)의 고른 펀더멘털 개선이 핵심이다. 한편 중장기 명확한 산업 성장 방향성과 별개로 단기밸류에이션 급등에 대한 속도 조절은 고민이 필요하다.

◆ ″판매는 중장기 직판망 가치 부각″

개발의 경우 최근 대형 로열티 기대되는 국산 신약이 FDA 승인 완료(유한양행/오스코텍) 및 3상 종료(알테오젠) 예정에 따라 국내 기술수출 모델에 대한 전반적인 신뢰도가 상향됐다.

이에 신약개발과 관련된 추가 투자 아이디어로 신규 딜 가능한 우량 바이오텍, 기존 기술수출 파이프라인 재평가(종근당, HK이노엔, 한올바이오파마 등)를 제시한다.

글로벌 바이오 벤처 펀딩은 회복되고 있지만 아직 아시아(국내/중국) 지역은 회복세가 관측되고 있지 않다. 이에 국내 바이오텍 투자 시 자금조달 이슈가 낮고 건실한 바이오텍 위주로 선별적인 투자가 필요하다.

생산의 경우 지난주 미국 공화당 지도부가 보낸 이메일 공개,9월 초 미국 생물보안법안 하원 표결 가능성이 제기됐다(기존 9월 말 예정). 글로벌 CDMO 기업들은 올해 1분기부터 생물보안법안 수혜 기대감 대부분 반영됐으나 국내 기업들은 하반기까지 기대감 이연 반영 중이다.

2025년 EV/EBITDA 기준 멀티플 합리적(2023년 국내 CDMO 3사 평균 프리미엄 31% vs 2025년 21%)으로 9월 표결에 따라 추가적인 업사이드도 기대된다.

판매의 경우 올해 연말로 갈수록 국산 신약(짐펜트라, 레이저티닙)의 글로벌 주요 지역(미국, 유럽)대형 판매 개시가 예상되며 향후 글로벌 판매 데이터에 주목이 필요하며 한편 로열티모델 외 추가적으로 해외 직판망에 대한 프리미엄 가치 부여를 기대한다.

참고로 국내 제약사 중 해외 직판망을 보유하고 있는 기업은 셀트리온(짐펜트라)과 SK바이오팜(엑스코프리)이 대표적이다.

글로벌 제약사로의 도약을 위해서는 현지 판매망 확보가 필수적이다. 대형 국산 신약들이 해외 출시 예정으로 향후 레버리지 가능한 직판망 구축한 기업들에 대한 가치가 높아질 것으로 기대한다.